時々、知人の車で、札幌市内を回ってみる。そのたびに思いがけない歴史にふれるのが心地よい。

先日も北区篠路を走っていて「赤坊橋」という名の橋に出会った。橋の下を流れるのは赤坊川で、流れに沿って「赤坊13号橋」や「赤坊15号橋」が設けられている。

赤坊―、といっても若い人にはわからないかもしれない。これ、実は受刑者の蔑称。昔、刑務所に収容中の受刑者は、道路工事など塀の外の作業時になると、赤い衣服を着せられた。逃げられてもすぐわかるよう、目立つ服装にしたわけだ。

それでも逃走する者が出た。すると看守らは必死に探して捕り抑え、殴る蹴るの暴行を加えた。暴行は意識がなくなるほど続き、挙句の果てに死ぬ者まで出た。

この橋が「赤坊橋」と名付けられたのは、橋を架ける時、多数の受刑者が関わったからとされる。赤い帽子、赤い衣服を身にまとった受刑者たちは、満足な食事も与えられないまま、働きづめに働かされた。ようやく橋が完成した段階で、囚人たちをイメージした「赤坊橋」と名付けられたと推測できる。

橋は、川で分断された地域と地域を繋ぐ絶対的な存在だった。完成したばかりの橋を渡る人々は、赤い帽子、赤い衣服の受刑者たちに、どれほど感謝して渡ったものか。いや、そんな思いなどかけらもなかったかもしれない。

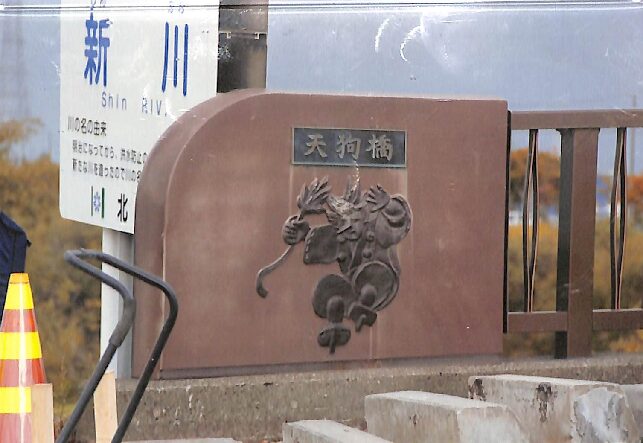

北区の新川に架かる「天狗橋」は、なぜそんな名前になったのか。橋のたもとに置かれた大きな石に、由来が刻まれていた。これによるとー。

明治42(1909)年に新琴似側に発寒特別教授所、いまで言うと小学校の分教場が出来た。だが新川が横断して流れており、通学するのにどうしても橋が必要になった。人々の厚い懇願をいれて建設されたのがこの橋だった。

明治45年(大正元年、1912年)ごろ、大事な橋が流され、人々は今度こそ流されない橋をと念じながら、新橋の架け換えに励んだ。ようやく橋が出来て、橋の名は「天狗橋」とつけられた。橋のたもとに「天狗橋の由来」を記した立派な碑が置かれている。

それによると、工事を請け負った棟梁は琴似屯田兵の堀内済四郎といい、鼻の高い人だった。堀内は兵隊たちを指揮して全力を傾け架橋工事に取り組み、わずかの期間に見事に完成させた。人々はその手腕に感嘆し、天狗橋と呼んで讃えた。

橋の欄干に「天狗橋」の文字と並んで天狗の彫刻が施されている。添えられた文章を読みながら、遠い日の若き屯田兵を偲んだ。