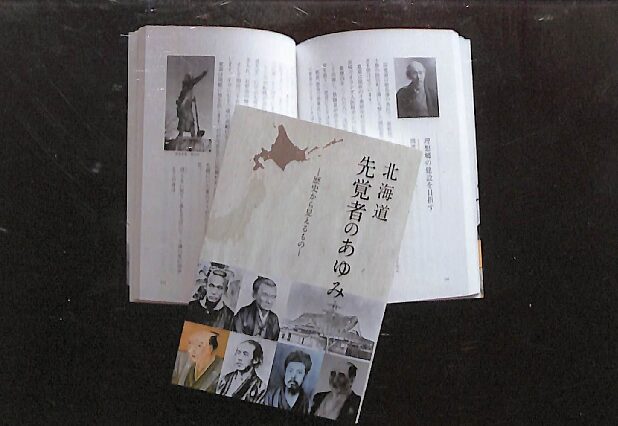

「北海道先覚者のあゆみ」と題する拙著が、このたび北海道神宮の協力で出版された。思えば平成20年新春、開道140年特集として社誌「北の志づめ」に「がんばれ!北海道 歴史から見えるもの」と題して歴史上の人物を一人ずつ取り上げた。

最初は3回の予定だったが、「もう少し続けてほしい」といわれ、結局は平成を経て令和7年まで、誌数にして第162号から第228号まで続いた。これをまとめたもので、掲載人物は74人にのぼる。

毎回、取材しながら感じたのは、われわれが住むこの北海道が、どれほど多くの先人たちの苦闘により築かれたものか、ということだった。

名を挙げると北海道がまだ蝦夷地と呼ばれた時代にやって来た最上徳内、近藤重蔵、高田屋嘉兵衛、村山伝兵衛ら。蝦夷地を3回も歩いた松浦武四郎、札幌の創成川を作り、開拓の基を築いた大友亀太郎、樺太千島の開拓に挺身した岡本監輔、前野五郎。逆に維新の波に消えていった志村鉄一。さらに箱館戦争を戦った榎本武揚、中島三郎助、戦死した土方歳三ら。反面、蝦夷地に夢を抱き続けつつ来られなかった坂本龍馬もいた。

「北海道 先覚者のあゆみ」

明治維新成り、北海道開拓の先頭に立ったのが島義勇はじめ、岩村通俊、黒田清隆、松本十郎ら歴代の判官たち。その一方で、維新戦争に敗れ、新天地を求めて北海道に移住してきた伊達邦成、吾妻謙、徳川慶勝ら…がいた。

移住者たちは、様々な理由を抱きながら、共通していたのはこの新しい大地に「第二の故郷を作る」という固い決意を漲らせていたことだ。北海道まで渡ってきたからには、もう一歩も引けぬ、とする血の滲むような気概が、やがて豊かな大地を育て上げていく。

こうした先人の努力を讃えようと建立されたのが開拓功労者の銅像だ。古くからあるのが函館市の高田屋嘉兵衛像、稚内市の宗谷岬の間宮林蔵像、伊達市の伊達邦成像など。札幌市はとくに多く、北海道神宮境内と市役所内に初代開拓判官の島義勇像がある。神宮への道筋には2代開拓判官で初代北海道長官の岩村通俊像が見える。

大通公園には黒田清隆とケプロンの像が対峙する形で立っている。その中間ほどに石川啄木像がある。啄木像は函館、釧路などにもあり、道民には馴染み深い存在といえる。

伊達市にある伊達邦成像、田村顕允(あきまさ)像は、伊達開拓の先駆者である領主、家老を讃えるもの。また旭川市の永山神社には永山武四郎像、帯広市の帯広神社には依田勉三像、陸別町には関寛斎像があり、ともに郷土開拓に携わった行為を讃えるものである。

意外な末路を辿った人もいる。外国奉行の堀利煕(としひろ)はプロシア(ドイツ)との外国交渉で条約案をやっとまとめるが、突然、自刃して果てた。また近藤重蔵は息子が殺人の罪を犯してお預け(禁固刑)の身となり、不遇の晩年を過ごした。